Professora conta como desenvolveu estratégias de planejamento e de avaliação para ensinar garoto a ler e escrever em meio a turma já alfabetizada, garantindo aprendizagem e acesso ao mesmo currículo

Conheci Bruno* um ano antes de me tornar sua professora numa escola particular de São Paulo (SP). Na época, dividia o corredor com sua turma de 2º ano do ensino fundamental. Famoso por suas escapadas, muitas vezes vi o estudante sentado no chão, do lado de fora de sua sala, conversando com adultos sobre algo que ele havia feito. Às vezes, através do vidro da porta, via o garoto fugir de suas aulas. Procurava intervir, chamando-o para a minha classe, tentando evitar mais estresse na escola. “Entre aqui. Você não quer saber como é uma aula do 3º ano?”, eu dizia.

No ano seguinte, me tornei sua professora. Já sabia que ele era uma criança que não parava dentro de sala de aula e que circulava pela escola. Quando consegui fazer sua sondagem (ele chegou à classe recusando-se a segurar o lápis), percebi que identificava as letras, mas não sabia ler nem escrever — estava no nível pré-silábico. Como na escola os alunos aprendiam letra cursiva no 2º ano, seu caso era muito destoante. Minha grande tarefa era, então, finalizar sua alfabetização.

Outra dificuldade era que Bruno não retinha o conhecimento. Se eu falasse “isso funciona desta maneira” e, em seguida, perguntasse “como isso funciona?”, ele, muitas vezes, não conseguia responder. De modo geral, sua atitude era de recusa em aprender. E com isso, o estudante nos dava um recado: o de que, até então, suas experiências de aprendizagem tinham sido ruins. E ele não estava disposto a passar por aquilo novamente.

Além disso, nos primeiros meses, percebi um comportamento agressivo. De modo contraditório, o garoto usava a violência como uma forma de demonstrar afeto e de se comunicar com os demais. Não era incomum, por exemplo, que ele desse um soco em um colega e logo em seguida perguntasse se podiam ser amigos. Para ele, aquilo funcionava daquela maneira…

Altas expectativas

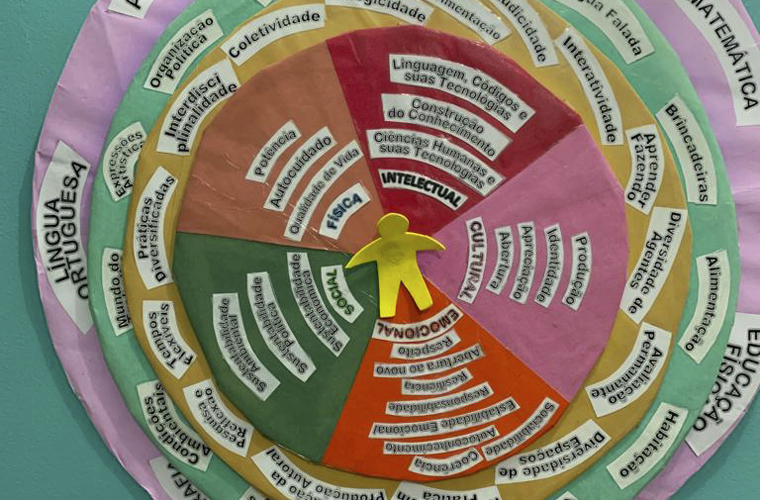

Após fazer a sondagem, estabeleci as expectativas de aprendizagem de todos. Quando necessário, cada criança teve metas distintas. As de Bruno eram diferentes das dos colegas nas áreas de língua portuguesa e matemática, mas as mesmas para geografia, ciências e história. Ao trabalhar o sistema numérico decimal, por exemplo, uma das expectativas para a classe era “reconhecer o valor dos números a partir da posição que ocupam”, enquanto para ele era “reconhecer a lógica do sistema numérico decimal presente na organização do quadro numérico”.

Considero essencial elaborar expectativas para todos os alunos, inclusive os que são público-alvo da educação especial. Em geral, muitas escolas “fazem o que dá para fazer” com esses estudantes e, só depois da avaliação, estabelecem as “expectativas”. Mas esse é um erro que a própria língua denuncia: se foi estipulado depois, não é uma expectativa, mas um balanço. Quando o processo é feito desse modo, estabelecendo-se a meta depois do resultado, ou o professor dá 10 e a criança vira “café com leite”, ou ela só tira notas baixas e é rotulada como quem não sabe nada.

Currículo flexível, não paralelo

Em história, geografia e ciências foi mais fácil manter o mesmo conteúdo para todos. Para isso, trabalhei bastante com discussões em grupo e leitura de textos coletivos, metodologias que permitiram a participação de Bruno.

Quando necessário, flexibilizei alguns procedimentos de avaliação. As provas do garoto, por exemplo, que eu acompanhava como leitora e escriba, eram feitas com letra bastão. Mesmo que ele não soubesse ler, ao usar aquela tipografia, garantia que ele tivesse a chance de tentar. Em outra oportunidade, a turma recebeu uma prova com cinco perguntas. Já ele fez as mesmas cinco questões em cinco provas, aplicadas em momentos diferentes. Fiz isso considerando suas características organizativas.

Mesmo quando as expectativas eram diferentes, o garoto não ficou apartado do currículo da classe. Se, em um determinado horário, o grupo estava trabalhando matemática, ele também estava. Mas, enquanto faziam operações de multiplicação, ele fazia contas de adição, que eram sua expectativa. Não cabia retirá-lo desse contexto para dar atividades de outra disciplina.

Manter essa coerência com relação à classe também foi fundamental para sua alfabetização, uma vez que é impossível falar sobre leitura e escrita sem considerar sua função social. Quando começamos a trabalhar com fábulas, por exemplo, a maior parte da turma lia as histórias e fazia as produções textuais propostas de modo autônomo. Partindo dos mesmos textos, eu criava exercícios de alfabetização para ele. O que fiz foi flexibilizar o conteúdo, não aplicar um currículo paralelo.

Função social da escrita

No ano seguinte, Bruno mudou de horário e não nos vimos mais. Mas, por intermédio de um funcionário da escola, recebi um bilhete seu; com sua letra, seus erros. Isso me deixou com o coração do tamanho do universo. Nossa missão, no ano anterior, foi mostrar a ele que ler e escrever não eram um fim por si só. A partir da nossa troca de bilhetes, ele me mostrou que, de alguma maneira, havia compreendido a função social da leitura e da escrita, o que ia deixá-lo mais incluído no mundo.

* Nome fictício